木材には、種類によって、いろいろな特徴(とくちょう)があります。

目的に合った木材を選ぶことが、木の良さを活かすことにつながります。

木材には、種類によって、いろいろな特徴(とくちょう)があります。

目的に合った木材を選ぶことが、木の良さを活かすことにつながります。

木材の重さや固さは、樹種(じゅしゅ)によってちがいます。

木の細胞(さいぼう)の中に隙間(すきま)が多ければ、軽くやわらかい木材になります。

反対に、隙間が少なければ、同じ大きさでも、重たくて固い木材になります。

乾燥(かんそう)させた木材を、同じ体積の水の重さとくらべたものが、比重です。

数字が大きいほど、重たくて固い木、ということになります。

日本の針葉樹(しんようじゅ)

加工しやすく、昔から柱や板などの建築材(けんちくざい)や、和室のふすま、障子(しょうじ)などの建具(たてぐ)に使用されています。

日本の針葉樹

湿気(しっけ)や水に強く、長持ちします。お寺や神社を建てるための木材として、古くから使われてきました。さわやかな香り(かおり)があり、ふろおけの材料としても人気です。

日本の常緑照葉樹(じょうりょくしょうようじゅ)

害虫をふせぐ効果(こうか)が高いことで知られ、タンスなどに良く使われています。彫刻(ちょうこく)の材料としてもよく利用されます。

日本の広葉樹(こうようじゅ)

木目が美しく、長持ちします。ちゃぶ台など、昔ながらの日本の家具に良く使われます。

無垢材とは、一本の丸太を、そのまま角材や板などに加工したものです。

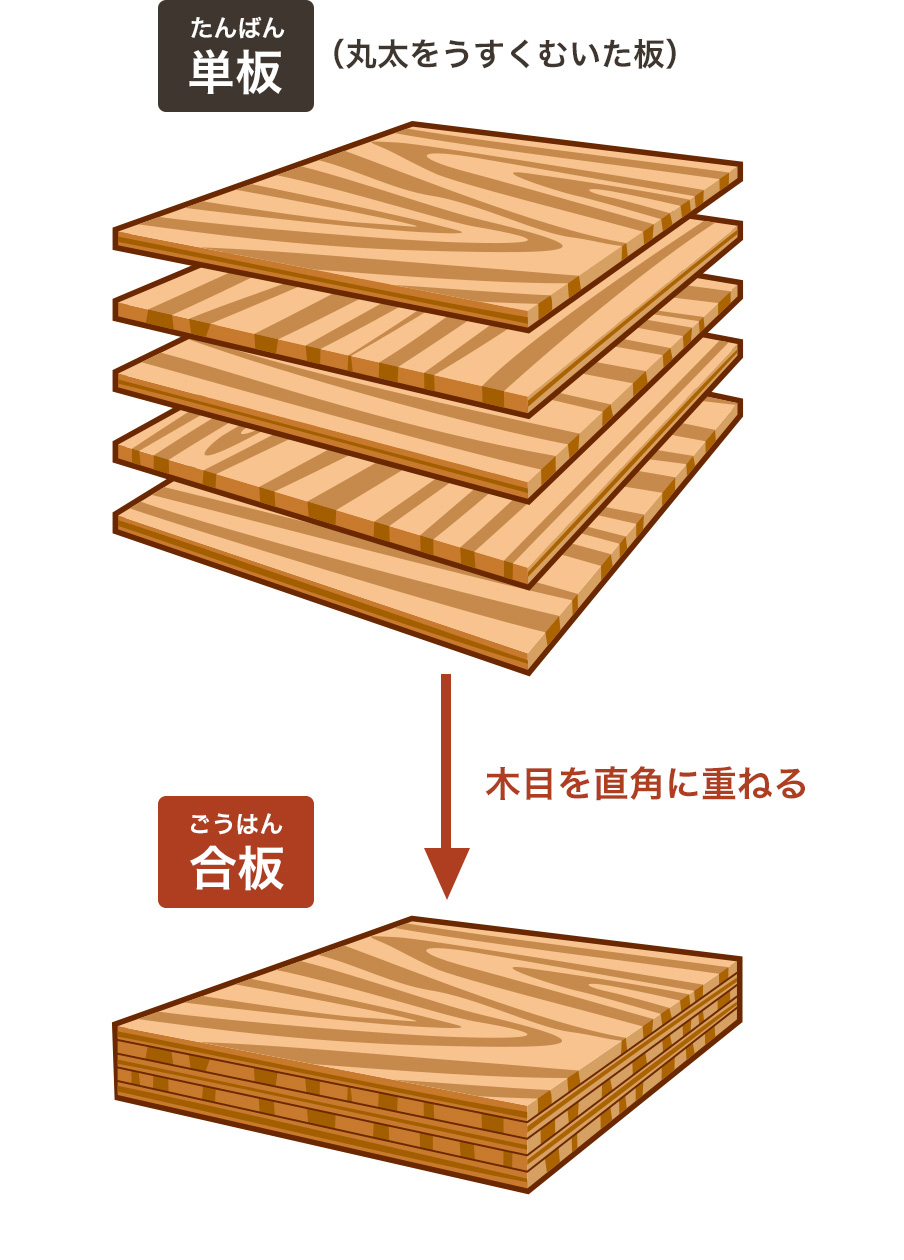

合板は、丸太をうすくむいた板(単板・たんぱん)を使い、木目が一枚ずつ直角になるように重ね、はりあわせて作ります。長さやはばを自由にでき、いろいろな場面で使われています。

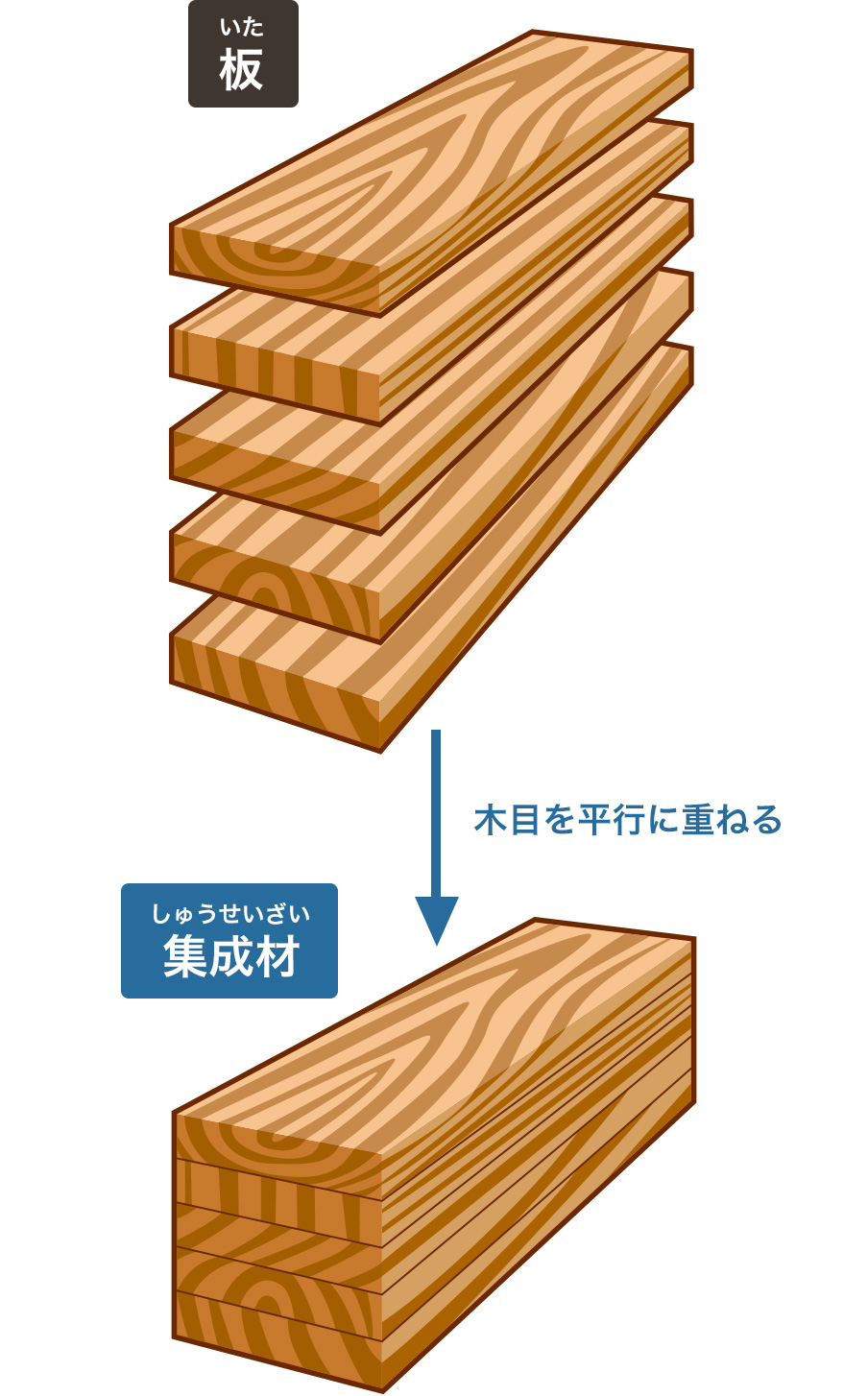

集成材は、板を木目が同じ方向をむくように重ね、はりつけて作ります。

自由な長さや形状(けいじょう)の材を作ることができます。

国産材は、日本の森林で育てられた木材のことです。

外国の森林で育ち、船などで運ばれてきた木材です。

アメリカやカナダで育つ

落葉広葉樹(らくようこうようじゅ)

家具やフローリングなどに使われています。

カナダやアメリカ北東部で育つ落葉広葉樹

家具や、床(ゆか)、楽器、建築材、

野球のバットや、ボーリングのピンにも

使われています。

江東区(こうとうく)新木場は、世界や日本の各地から木材が集まる場所です。

木材の問屋や製材工場、 木材市場があり、いろいろな木材が取引されています。

丸太をためておく貯木場(ちょぼくじょう)がありますが、

丸太ではなく、板などに加工されたものが輸入されるようになっています。

昭和48年の貯木場(新木場)

平成24年の貯木場(新木場)